В середине XX века выдающийся физик Джон Белл разработал знаменитый тест, который позволил выявлять особенности квантовой механики, отличающиеся от классической физики. Этот тест основан на так называемом неравенстве Белла — математическом выражении, которое предполагает выполнение локального реализма. Согласно этому принципу, физические свойства объектов существуют независимо от измерений, а влияние между ними не может передаваться быстрее скорости света. Нарушение этого неравенства в экспериментах свидетельствует о существовании сверхлокальных корреляций, которые трудно объяснить классической физикой.

Долгие годы считалось, что такие нарушения возможны только в ситуации, связанной с удивительным явлением — квантовой запутанностью. Это особое состояние, при котором две или более частицы настолько связаны между собой, что изменение состояния одной мгновенно отражается в другой, несмотря на расстояние между ними. Именно запутанность считалась ключевым механизмом нарушения локального реализма. Однако, последовавшие научные исследования начали раскрывать более сложные и неожиданные источники квантовой нелокальности.

Новая работа известных физиков привнесла свежий взгляд в данную область. Они продемонстрировали, что нарушение неравенства Белла может происходить и без запутанных частиц. Важным оказалось использование эффекта, известного как «квантовая неразличимость по пути» (path identity). Этот эффект возникает в случаях, когда фотон, проходя через систему оптических элементов, попадает к детектору так, что невозможно определить, через какой из двух возможных маршрутов он прошёл. В результате сама их траектория становится неразличимой, хотя фотоны при этом не находятся в запутанном состоянии. Это открывает возможность появления квантовых корреляций даже без классической запутанности.

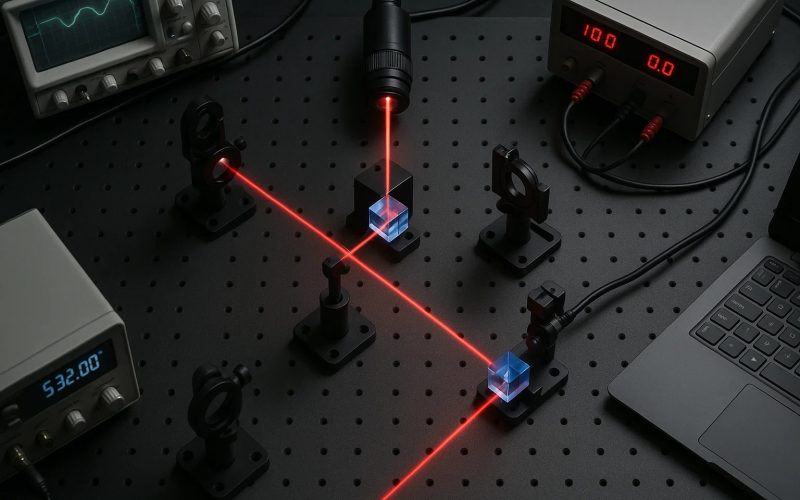

Для реализации эксперимента команда использовала лазер, направляя его на два кристалла. Каждый кристалл мог испустить пару фотонов, однако пути фотонов были так выстроены, что их траектории переплетались, а источники становились неразличимы. Такой метод создает условия для существования сильных квантовых корреляций без наличия запутанности. Проведённые тесты подтвердили нарушение неравенства Белла с существенной статистической уверенностью — превышения порога более чем на четыре стандартных отклонения. Это первое в истории научных экспериментов подтверждение того, что подобное нарушение может происходить и у фотонов, которые не находятся в состоянии запутанности.

Результаты исследователей показывают, что квантовые корреляции связаны не только с запутанностью, но и с понятием неразличимости по пути. Это открывает новые горизонты для понимания фундаментальных механизмов нелокальности в квантовой механике. Важно подчеркнуть, что такие выводы могут кардинально изменить представление о происхождении квантовых связей.

Конечно, в работе существуют свои ограничения. В частности, проведённый эксперимент основывался на постселекции — анализа только тех фотонов, которые регистрировались при определённых условиях, что теоретически могло повлиять на полученные результаты. Кроме того, в эксперименте не было полностью устранено влияние пространственного разделения и изменений фаз, что оставляет некоторую лазейку для локальности. Исследователи намерены в будущем усовершенствовать методику, устранить слабые места и расширить масштаб экспериментов.

Успехи в области квантовых технологий позволяют предположить, что такие эксперименты станут основой для дальнейшего развития квантовых коммуникаций, технологий квантового интернета и квантовых вычислительных систем. В перспективе, они помогут понять истинную природу нелокальных эффектов и, возможно, переосмыслить границы между классической и квантовой реальностью. Эксперименты, демонстрирующие нелокальность без запутанности, поднимают важнейшие вопросы о фундаментальных свойствах материи и информации, что делает этот научный прорыв особенно актуальным и значимым в современном мире науки.